L’objectif de cet exposé est de répondre aux questions soulevées par Bérengère Voisin dans son texte de présentation de ces journées d’étude. La réception d’une œuvre d’art peut-elle se comparer à « l’art de déballer son pique-nique » ? Ce que le récepteur investit est-il inversement proportionnel à ce que l’auteur dispose ? Une œuvre chargée sollicite-t-elle moins le récepteur qu’une œuvre épurée ? En définitive, comment une œuvre stimule-t-elle l’investissement du récepteur ?

Évaluer l’investissement du récepteur consiste à se demander dans quelle mesure et de quelle façon le récepteur est amené à mettre son énergie psychique dans l’activité de réception d’une œuvre d’art. Il est difficile de répondre à une telle question si l’on ne dispose pas d’une théorie globale qui définisse l’activité de réception.

Or, à la lumière de la philosophie pragmatique et de la théorie sémiotique de Ch.S. Peirce, nous avons élaboré un modèle de la communication artistique, qui met en rapport la production et la réception des œuvres. Et depuis plusieurs années, nous avons exploité ce modèle pour analyser divers exemples d’œuvres d’art contemporain.

Nous présenterons très rapidement le cadre peircien, puis les grandes lignes de notre modèle, pour en arriver à la question de l’investissement du récepteur.

1. Le cadre peircien : les trois catégories

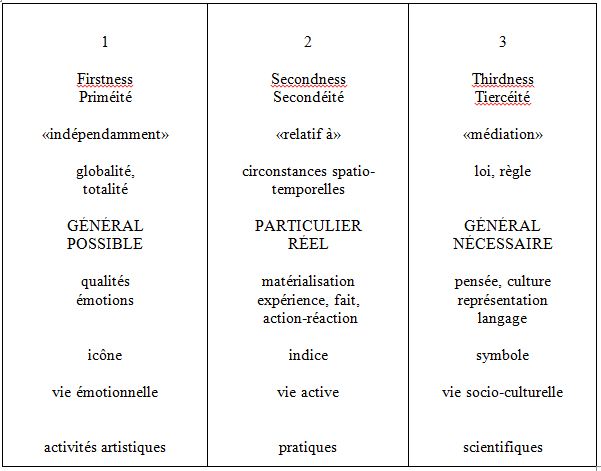

Le système de Peirce est très large et cohérent, à la fois complexe et reposant sur une base très simple. Il se fonde essentiellement sur trois catégories, présentes dans tous les phénomènes. Peirce désigne ces catégories par les nombres : la première, la deuxième et la troisième catégories, ou la priméité, la secondéité et la tiercéité. Nous indiquons dans le tableau suivant les valeurs des trois catégories que nous utiliserons dans la suite de notre exposé.

La priméité, dit Peirce, est la conception de l’être, d’un phénomène, « indépendamment » de toute autre chose. La secondéité est la conception de l’être « relativement » à autre chose. Et la tiercéité est la conception de la « médiation » par laquelle un premier et un second sont mis en relation.

La priméité correspond à la saisie des qualités et des émotions, mais abstraction faite de leur matérialisation. Ce serait, par exemple, une qualité de rouge, une « rougéité », indépendamment d’un objet quelconque dans lequel cette qualité pourrait s’incarner. Car si nous considérons un stylo rouge, nous l’opposons nécessairement à un stylo bleu ou noir, et nous sommes donc dans la secondéité (une chose par rapport à une autre). Autre exemple : une impression vague de peine, avant de se rendre compte si cette impression provient d’un mal à la tête, d’un mal de dents ou d’une douleur morale. En effet, dès que nous prenons conscience que nous souffrons d’un mal de dents, nous mettons en rapport un effet et une cause, donc nous sommes dans la secondéité. Il faut bien comprendre que dans la priméité, il n’y a que du UN : il s’agit d’une conception de l’être dans sa globalité, sa totalité, sans limites ni parties, sans cause ni effet. Une qualité est une pure potentialité abstraite. La priméité est de l’ordre du possible. C’est la catégorie la plus difficile à décrire, car elle se situe dans un domaine préverbal. Dès que nous essayons d’en parler, elle nous échappe.

La secondéité est plus facile à comprendre : c’est la catégorie du réel concret, particulier, de l’expérience, du fait, de l’existence, de l’action-réaction. Par exemple, la pierre que nous lâchons ici et maintenant tombe sur le sol ; la girouette s’oriente en fonction de la direction du vent ; nous éprouvons une douleur, maintenant, à cause d’un mal de dents.

La tiercéité est la catégorie de la médiation, donc de la règle, de la loi. Tandis que la secondéité est une catégorie du particulier, la tiercéité et la priméité sont des catégories du général ; mais la généralité de la priméité est de l’ordre du possible, et celle de la tiercéité est de l’ordre du nécessaire et, par conséquent, de la prédiction. La loi de la pesanteur, par exemple, nous permet de prédire que chaque fois que nous lâcherons une pierre, elle tombera sur le sol. La tiercéité est la catégorie de la pensée, du langage, de la culture.

Peirce classe les processus sémiotiques [1] en fonction de ces catégories, par exemple l’icône appartient à la priméité, l’indice à la secondéité et le symbole à la tiercéité.

Ces trois catégories sont nécessaires et suffisantes pour rendre compte de toute l’expérience humaine, puisque la priméité se rapporte à la vie émotionnelle, la secondéité à la vie active et la tiercéité à la vie intellectuelle et socio-culturelle. On peut distinguer, en suivant Peirce, trois grands types d’activités : les activités pratiques sont de l’ordre de la secondéité, les activités théoriques, scientifiques relèvent de la tiercéité, tandis que les activités artistiques concernent la priméité – ce que nous allons expliquer tout de suite -.

2. La communication artistique : une œuvre d’art fait circuler la priméité

Comment fonctionne sémiotiquement une œuvre d’art ? Dans la perspective pragmatique – qui est celle de Peirce –, la signification d’un signe, c’est ce que ce signe fait, comment il agit sur l’interprète, renforçant ou modifiant ses habitudes d’action. Notre question ne sera donc pas « Qu’est-ce qu’une œuvre d’art ? », mais bien « Que fait une œuvre d’art [2] ? »

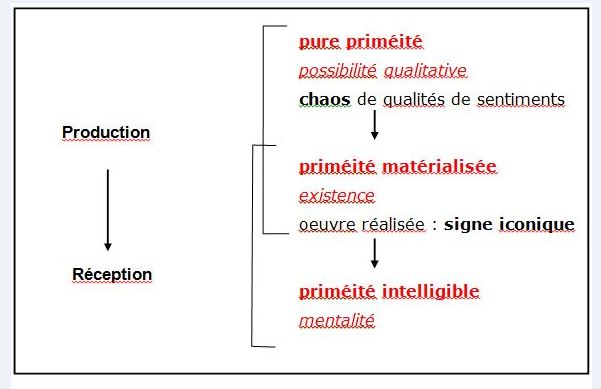

Et voici notre réponse : une œuvre d’art fait circuler la priméité. Elle fait passer la priméité (le possible, les qualités, les émotions) d’un état chaotique, confus, indistinct, à un état intelligible, pensable, en passant par un état intermédiaire, celui d’une matérialisation (dans un objet ou un événement).

Ces trois états de la priméité s’obtiennent en appliquant les catégories à la priméité (Peirce, C.P. 1.533). En effet, chez Peirce, les catégories interviennent à de multiples niveaux ; on peut donc distinguer la pure priméité (que Peirce appelle la « possibilité qualitative »), la priméité qui se matérialise dans de la secondéité, qui prend « existence », dit Peirce, et enfin la priméité pensée, qui entre donc dans la tiercéité. La priméité pensée, qui intervient spécifiquement dans l’activité artistique, Peirce l’a nommée la « mentalité », mais sans être très satisfait de ce terme. Je propose de la nommer la « pensée iconique ». La pensée iconique est la pensée d’une priméité, donc d’une qualité totale, infinie et possible.

Sur ce parcours de la priméité, l’artiste et le récepteur (le spectateur, l’auditeur, le lecteur, l’interprète) interviennent successivement ou simultanément et ils collaborent. Nous représentons le parcours sur le tableau suivant.

Au cours de la production de l’œuvre, l’artiste accomplit le passage de la possibilité qualitative (un chaos de qualités de sentiments, un trouble que l’artiste éprouve et qui provoque la production d’une œuvre) à l’existence (c’est-à-dire l’œuvre réalisée, dans laquelle la priméité se matérialise, et qui est un signe – un signe iconique [3].

Et au cours de la réception de l’œuvre, le récepteur effectue le passage de l’existence (l’œuvre) à la mentalité (ou pensée iconique, c’est-à-dire la priméité pensée, intelligible).

Nous allons voir tout d’abord comment l’artiste procède pour produire une œuvre, et ensuite nous passerons à la réception.

3. La production de l’œuvre

Peirce a relativement peu écrit sur l’art. Mais il a décrit longuement le processus de la recherche scientifique, au cours duquel une abduction (ou hypothèse) est suivie d’une étape de déduction et d’induction. Nous pouvons adapter le processus de la recherche scientifique à la production d’une œuvre d’art [4]. Nous représentons le processus de production d’une œuvre d’art sur le schéma suivant, et nous l’expliquons ensuite [5].

![]() Au départ, l’artiste éprouve un trouble provoqué par un chaos de qualités de sentiments. Il est soudain en contact direct avec la priméité.

Au départ, l’artiste éprouve un trouble provoqué par un chaos de qualités de sentiments. Il est soudain en contact direct avec la priméité.

![]() Son abduction consiste à « laisser venir » ces qualités de sentiments, à essayer de les capter ; il fait l’hypothèse que ces qualités sont appropriées, sans savoir précisément à quel objet elles sont appropriées [6].

Son abduction consiste à « laisser venir » ces qualités de sentiments, à essayer de les capter ; il fait l’hypothèse que ces qualités sont appropriées, sans savoir précisément à quel objet elles sont appropriées [6].

![]() Ensuite, par une sorte de déduction, l’artiste applique son hypothèse, il la projette dans son œuvre, c’est-à-dire qu’il va incarner les qualités de sentiments dans un objet auquel elles pourraient être appropriées. Ainsi, en construisant cet objet auquel les qualités de sentiments seraient appropriées, l’œuvre crée son propre référent. Par conséquent, une œuvre d’art est auto-référentielle. Il s’agit bien d’une étape déductive : l’artiste applique son hypothèse comme une règle et il laisse l’œuvre se développer complètement en suivant cette règle.

Ensuite, par une sorte de déduction, l’artiste applique son hypothèse, il la projette dans son œuvre, c’est-à-dire qu’il va incarner les qualités de sentiments dans un objet auquel elles pourraient être appropriées. Ainsi, en construisant cet objet auquel les qualités de sentiments seraient appropriées, l’œuvre crée son propre référent. Par conséquent, une œuvre d’art est auto-référentielle. Il s’agit bien d’une étape déductive : l’artiste applique son hypothèse comme une règle et il laisse l’œuvre se développer complètement en suivant cette règle.

![]() La dernière étape de la création d’une œuvre est un type d’induction, qui consiste dans le jugement de l’artiste sur son œuvre. Puisqu’une œuvre est auto-référentielle, elle ne peut être testée, évaluée que par rapport à elle-même. Si l’artiste constate que son œuvre est auto-adéquate, c’est-à-dire qu’elle exprime un sentiment intelligible, il juge son travail terminé.

La dernière étape de la création d’une œuvre est un type d’induction, qui consiste dans le jugement de l’artiste sur son œuvre. Puisqu’une œuvre est auto-référentielle, elle ne peut être testée, évaluée que par rapport à elle-même. Si l’artiste constate que son œuvre est auto-adéquate, c’est-à-dire qu’elle exprime un sentiment intelligible, il juge son travail terminé.

![]() Le résultat du travail de l’artiste est un objet ou un événement particulier, dans lequel la priméité prend « existence », se matérialise dans une secondéité. Cet objet ou cet événement est un signe, donc une tiercéité, qui demande à être interprété. L’artiste lui-même est le premier interprète de son œuvre lors de la dernière étape de la production.

Le résultat du travail de l’artiste est un objet ou un événement particulier, dans lequel la priméité prend « existence », se matérialise dans une secondéité. Cet objet ou cet événement est un signe, donc une tiercéité, qui demande à être interprété. L’artiste lui-même est le premier interprète de son œuvre lors de la dernière étape de la production.

Cependant l’artiste est loin d’avoir interprété complètement son œuvre. Lorsqu’il a terminé son travail, l’œuvre reste ouverte et continue à se développer en s’ouvrant aux diverses interprétations.

4. La réception de l’œuvre

4.1. Le pouvoir heuristique des signes iconiques

L’artiste a matérialisé de la priméité dans un signe iconique. Cependant, les signes ne parviennent jamais à matérialiser complètement la priméité. Une qualité totale, infinie, demeure irreprésentable. Elle ne peut être que pensée, ou plutôt « vue en pensée », sentie en pensée, pensée iconiquement. Ce que fait essentiellement une œuvre d’art – sa spécificité, à notre avis -, c’est, par un agencement de signes iconiques, conduire le récepteur au-delà de la limite du représentable, à un niveau de pensée iconique, c’est-à-dire une pensée sensorielle, capable d’envisager une qualité totale, infinie et possible.

Comment se fait-il que des signes iconiques puissent provoquer un tel mouvement de pensée ? C’est parce que les signes iconiques détiennent un pouvoir heuristique, nous dit Peirce :

(...) le pouvoir de faire découvrir, par leur observation directe, d’autres vérités que celles qui suffisent à déterminer leur construction (PEIRCE, C.P. 2.279).

Les récepteurs ont donc beaucoup à découvrir en observant une œuvre d’art...

4.2. L’art et la réalité

Avant d’être interprétée, l’œuvre réalisée est inerte. Elle est un objet (un livre, un film, une vidéo, un tableau, une sculpture, une installation, voire un objet quelconque de fabrication industrielle, comme un urinoir) ou un événement (une représentation théâtrale, une performance, voire une action quelconque de la vie quotidienne, par exemple l’action de marcher). Cet objet ou cet événement existe comme phénomène, dans l’ordre de la secondéité.

C’est l’interprétation qui active le support matériel et le transforme en objet artistique. L’interprétation opère la « transfiguration du banal ». [7] L’interprétation fait passer l’objet ou l’événement dans une autre réalité, celle de l’œuvre.

Pour qu’un objet puisse fonctionner comme œuvre d’art, il faut qu’il soit mis entre guillemets (c’est-à-dire qu’on le considère comme une autre réalité).

Prenons un exemple : Helen Escobedo a réalisé une installation (en 1991) dans le parc de Chapultepec à Mexico. L’installation s’intitulait « Negro basura, negro mañana » (« Noir ordures, noir lendemain ») et consistait en 10 tonnes d’ordures déversées sur un plastique gris, étendu au milieu d’un chemin piétonnier sur une longueur de 100 mètres. Cependant, en raison du dégoût éprouvé par les autorités devant ce contact direct avec les ordures, l’artiste a recouvert celles-ci d’un filet métallique et d’une couche de peinture noire. Ces deux marqueurs étaient nécessaires pour que l’installation soit perçue comme telle, c’est-à-dire comme « quelque chose fait avec des ordures » et non pas, littéralement, comme des ordures. [8]

François Morellet (mis à l’honneur dans le titre de notre colloque) emploie le terme de « décorum » pour désigner ces marqueurs, qui distinguent l’art et la réalité :

Il faut un décorum, un signe traditionnel qui montrent l’appartenance de l’objet à sa catégorie « art [9] »

Toutes les interventions et les perturbations que les artistes contemporains réalisent ne font que déplacer la frontière entre l’art et la réalité, sans la supprimer.

Nous n’approuvons pas SHUSTERMAN (1994, pp 140-143) lorsqu’il prétend que :

La dichotomie art/réalité doit être surmontée, afin que l’art soit plus insufflé de vie et que la réalité soit plus esthétiquement gratifiante.

Il souhaite donc que l’art soit plus « vivant » et la réalité plus « esthétique ». Ce souhait non seulement assimile art et réalité, alors que la distinction, à notre avis, doit être maintenue ; il gomme aussi une autre distinction, à laquelle nous tenons, entre « esthétique » et « artistique ». Nous considérons que le plaisir esthétique est lié à l’appréciation du beau, il peut être provoqué par une œuvre d’art ou par toute autre chose sans intentionnalité artistique (un paysage, une personne agréable à regarder) ; tandis que le plaisir artistique ne concerne pas le « beau » mais le « kalos », c’est-à-dire l’admirable en soi, qui correspond, selon Peirce, à l’accroissement d’intelligibilité de la priméité.

4.3. Les variations interprétatives

Un objet, mis entre guillemets, devient donc une œuvre ouverte aux interprétations. Que l’œuvre soit ouverte ne signifie pas pour autant que les récepteurs puissent la remplir de n’importe quoi ni n’importe comment. Il faut que le récepteur entre dans la logique de l’œuvre, c’est-à-dire qu’il observe et respecte les principes inhérents à l’œuvre (principes qui ont été suivis par l’artiste au cours de l’étape de déduction). Il faut qu’il aborde l’œuvre avec sympathie intellectuelle (comme dit Peirce). C’est à cette condition que la réception réactive et poursuit le mouvement de la production : le mouvement d’accroissement d’intelligibilité de la priméité.

Une interprétation n’est jamais immédiate. C’est un mouvement, un processus progressif, au cours duquel il y a une alternance entre des observations de l’œuvre et des hypothèses interprétatives, qui s’enchaînent en cascade [10].

Une interprétation peut être plus ou moins riche selon le degré d’attention du récepteur et les informations collatérales dont il dispose, notamment des connaissances historiques (tout n’est pas possible à n’importe quel moment de l’histoire de l’art, cfr DANTO, 1989, p. 90), connaissances de données techniques, connaissances culturelles diverses, dans différents domaines, y compris celui de l’art en général, et connaissance de l’ensemble de l’œuvre de tel ou tel artiste. L’interprétation d’une œuvre varie selon le degré de culture de chaque récepteur. François Morellet avoue :

Je sais que c’est le rêve de beaucoup d’artistes de toucher directement un public sans culture. Cela a été aussi le mien. Mais (…) (MORELLET, p. 4 ).

Il reconnaît qu’il s’adresse désormais à des « amateurs éclairés » (p. 53). Ce sont ces amateurs éclairés qui sont invités à venir « déballer leur pique-nique » :

Les œuvres d’art sont des coins à pique-nique, des auberges espagnoles où l’on consomme ce que l’on apporte soi-même. (MORELLET, p. 50-51).

Le spectateur qui n’apporte rien dans sa rencontre avec une œuvre n’y trouvera rien :

Ce que nous voyons d’une œuvre et ce que nous en tirons dépend beaucoup de ce que nous lui apportons (GOODMAN, 1990, p. 75).

Remarquons que l’image du pique-nique, diffusée par Fr. Morellet, avait déjà été employée dans un aphorisme de Lichtenberg :

Le texte est un pique-nique où l’auteur apporte les mots et le lecteur le sens. (LICHTENBERG) [11]

4.4. Le résultat du processus d’interprétation

Dans la perspective de la sémiotique pragmatique de Peirce, on peut considérer que l’interprétation d’un signe conduit l’interprète de la perception à l’action par le biais de la pensée .

Le résultat de l’interprétation d’un signe, selon Peirce, est une modification des habitudes d’action de l’interprète (y compris l’action mentale, la conception du monde). Par l’interprétation du signe iconique que constitue une œuvre d’art, la pensée du spectateur s’est ouverte au possible (priméité), et cette ouverture provoque un changement, un enrichissement de la vie du spectateur. Ce que produit finalement une œuvre d’art, c’est une nouvelle « relation au monde » :

L’art est fondateur d’existences et producteur de possibilités de vie, par l’intermédiaire des informations qu’il délivre et qui informent notre comportement (BOURRIAUD, 2009, p. 128).

L’interprétation artistique a donc des conséquences sur la vie du récepteur. En effet, pour le récepteur, le réel s’est enrichi au contact du possible.

5. L’investissement du récepteur

À présent que nous disposons d’un cadre théorique, nous pouvons revenir à notre question initiale : quels facteurs sont susceptibles de stimuler l’investissement du récepteur ? Nous allons passer en revue ces facteurs en suivant les étapes du processus d’interprétation, donc de la perception à l’action par le biais de la pensée.

5.1. La perception

a) La surprise

Pour stimuler l’investissement du récepteur, il faut d’abord que l’œuvre se fasse remarquer, qu’elle attire l’attention, qu’elle provoque une surprise. Cela dépend des caractéristiques de l’œuvre, mais également du contexte où elle se trouve : le cas du visiteur qui se rend dans un musée ou une galerie pour y voir une exposition est différent de celui du promeneur qui découvre par hasard dans l’espace public un objet ou un événement, dont il ignore le statut artistique. S’il est surpris par ce qu’il découvre, il se posera des questions, il entrera donc dans un processus interprétatif.

b) Les marqueurs, guillemets ou décorum

Encore faut-il, pour que l’œuvre puisse fonctionner comme telle, qu’elle se fasse reconnaître comme étant une œuvre d’art. C’est ici qu’interviennent les marqueurs, guillemets, et autre décorum. Il n’y a pas de problème dans le cas de l’art classique et moderne, où les marqueurs sont bien connus : cadres des tableaux, socles des sculptures. Mais le problème se pose dans le cas des objets et des événements artistiques contemporains que l’on rencontre dans l’espace public. Il faut que le promeneur soit amené à faire l’hypothèse du statut artistique de ce qu’il rencontre. Cette hypothèse déclenchera à son tour une hypothèse interprétative : cet objet ou cet événement, étant une œuvre d’art, doit avoir une signification [12] qui vaut la peine d’être cherchée, et que le récepteur s’attend à découvrir.

Donc, si l’œuvre a attiré son attention et s’il la reconnaît comme étant une œuvre d’art, le récepteur pourra entrer dans un processus de pensée de type artistique. Voyons quels facteurs influencent le développement de ce type de pensée.

5.2. La pensée

a) L’état d’esprit : sympathie intellectuelle, disponibilité

L’investissement du récepteur dépend de son état d’esprit du moment : sympathie intellectuelle, attention, disponibilité, désir de découvrir, de se laisser surprendre...

Comme l’état d’esprit est fluctuant, le fonctionnement d’un objet comme œuvre d’art n’est pas permanent. Si nous possédons une œuvre dans notre salle de séjour, elle fonctionnera le plus souvent comme un simple objet décoratif, et seulement à certains moments, pour certains récepteurs, elle se remettra à fonctionner comme une œuvre d’art :

Malheureusement toute œuvre d’art qu’on met chez soi devient une babiole (...) Il vaut mieux faire le clown dans la rue devant des gens sincères qui te comprennent et te donnent ce qu’ils peuvent sans exiger de rapporter chez eux quoi que ce soit, sauf une pensée nouvelle (PISTOLETTO, 1998, p. 109).

b) La participation physique

L’investissement du récepteur dépend aussi de son état physique. Le corps intervient en effet dans l’interprétation : on se déplace pour regarder un tableau, on s’approche, on se recule. S’il y a une foule autour de nous, notre contact avec une œuvre risque d’être perturbé.

Très souvent dans l’art contemporain, le récepteur est invité à agir dans l’œuvre ou sur l’œuvre. Celle-ci fonctionne par l’action du récepteur.

Solliciter la participation physique du récepteur est sans doute un bon moyen pour stimuler son investissement, à condition toutefois que cette participation soit en rapport avec le contenu de l’œuvre.

Ce qui est particulièrement stimulant pour l’investissement du récepteur, c’est lorsqu’une œuvre lui permet de faire la même expérience que celle qu’elle met en scène dans son contenu, c’est-à-dire lorsqu’il y a un parallélisme, une parfaite adéquation entre l’énoncé et l’énonciation. On pourrait parler de participation énonciative. C’est le cas de plusieurs œuvres que nous avons analysées ailleurs : la canne de Patrick Corillon [13], Blind Date de Luis Bisbe [14] ou Fantasme, de Humberto Chávez Mayol [15]. Nous ajoutons ici deux exemples simples de participations énonciatives :

Le premier exemple est la vidéo Viewers (1996) de Gary Hill. Dans cette vidéo, 17 personnes, en grandeur nature, se trouvent alignées, debout en silence ; elles apparaissent très présentes, se détachant sur un fond noir. Lorsque le visiteur se déplace le long de l’écran, toutes ces personnes le suivent du regard. Ainsi, aussi bien le visiteur que les personnes sur l’écran (donc dans l’œuvre) sont des regardeurs regardés.

http://eduardo-art100.blogspot.com/2011_04_01_archive.html

Voir aussi la vidéo sur :

http://www.youtube.com/watch?v=ecS_cgoH6MI&feature=related

Le second exemple est une sculpture hyperréaliste réalisée par le duo d’artistes Littlewhitehead. Elle s’intitule It happened in the corner (2007). Elle représente un groupe de personnes qui se trouvent dans l’angle d’une salle d’exposition, tournant le dos aux visiteurs.

http://www.mobypicture.com/user/joolsmcsweeney/view/7314474

Que font les visiteurs dès qu’ils entrent dans la salle ? La plupart se dirigent spontanément vers cet angle pour y faire la même chose que ce que font les personnages représentés dans l’œuvre. Nombreux sont les visiteurs qui se font photographier en se mettant dans l’œuvre.

On voit donc que cette œuvre sollicite immédiatement la participation physique et énonciative des récepteurs.

c) L’accès au système symbolique

Pour que le récepteur puisse entrer dans la logique de l’œuvre, il faut que le système symbolique exploité par l’œuvre lui soit accessible.

Une œuvre peut se fonder sur un système symbolisme préexistant et très large, à condition toutefois d’y introduire une rupture. C’est le cas de Magritte, qui représente des objets familiers d’une manière conventionnelle, réaliste, conforme aux habitudes de voir, et cela explique pourquoi un large public entre facilement dans l’œuvre de Magritte. Mais ensuite, dans le contexte de ses tableaux, Magritte provoque des ruptures dans l’ordre symbolique (les conventions, les habitudes perceptives), et ce sont ces ruptures qui orientent la pensée du récepteur vers ce que Magritte appelle le Mystère (qui correspond à la pensée d’une qualité totale, ou pensée iconique).

Une œuvre qui exploite le système établi sans aucune rupture n’est pas de l’art : un peintre du dimanche qui réalise aujourd’hui un tableau à la manière impressionniste est peut-être doué techniquement, mais il n’est pas pour autant un artiste. Ce sont les ruptures dans l’ordre symbolique (tiercéité) qui permettent le passage du possible (priméité), et donc le fonctionnement artistique.

Souvent le système symbolique concerné par une œuvre est plus limité, plus « pointu ». Il s’agit d’un système de règles que l’artiste se donne à l’intérieur même de son œuvre, et il faut que le récepteur en prenne connaissance pour comprendre cette œuvre. C’est le cas le plus fréquent dans l’art contemporain, d’où l’incompréhension, la déception et le désintérêt du grand public qui ne dispose pas du mode d’emploi, du code d’accès aux œuvres.

Souvent, dans l’art contemporain, un texte écrit par l’artiste accompagne une installation ou une intervention, et en donne la clef. Ce texte n’est pas une explication extérieure à l’œuvre, il fait partie de l’œuvre. Parfois aussi le titre d’une œuvre suffit à mettre sur la voie d’une interprétation [16].

S’il n’y a pas de titre significatif ni de texte de l’artiste, ou si ce texte n’est pas suffisamment clair, une médiation extérieure peut s’avérer nécessaire. Elle peut prendre la forme des informations apportées par la muséographie, par le commissaire d’une exposition et par les critiques : tout le paratexte.

d) L’ouverture sur plusieurs niveaux de lecture

Pour que le spectateur poursuive suffisamment son interprétation, développant ainsi le processus de la production, il faut qu’il y soit encouragé, qu’une première interprétation se dégage, à partir de laquelle de nouvelles hypothèses interprétatives s’enchaîneront en cascade. Pour cela il faut que l’œuvre soit effectivement ouverte et suffisamment complexe pour permettre plusieurs niveaux de lecture.

Dans son texte de présentation, Bérengère Voisin se demandait si une œuvre dépouillée stimulait l’investissement du spectateur mieux qu’une œuvre chargée.

Il ne nous semble pas que le dépouillement soit un critère à privilégier dans tous les cas. En effet, une œuvre peut être complexe et cependant stimulante pour le récepteur si elle exploite un système symbolique clair et accessible.

Au contraire, une œuvre trop vide risque de ne pas offrir une base suffisante pour stimuler le récepteur. Prenons comme exemple une œuvre de Fred Forest, 150 cm2 de papier journal, qui a consisté à insérer, dans la page « Arts » du journal Le Monde du 12 janvier 1972, un rectangle blanc, ne portant que la signature de l’artiste dans le coin inférieur droit. Sous ce rectangle, l’artiste a ajouté un texte, dans les mêmes caractères que ceux du journal, invitant le lecteur à s’exprimer et à participer à la réalisation de l’œuvre :

Ceci est une expérience. Une tentative de communication. Cette surface blanche vous est offerte par le peintre Fred Forest. Emparez-vous-en. Par l’écriture ou par le dessin. Exprimez-vous ! La page entière de ce journal deviendra une œuvre. La vôtre. Vous pourrez, si vous voulez, l’encadrer. Mais Fred Forest vous invite à la lui adresser (4, résidence Acacias, L’hay-les-Roses, 94). Il l’utilisera pour concevoir une « œuvre d’art média » dans le cadre d’une manifestation de peinture qui doit se tenir prochainement au Grand Palais [17].

Nous ignorons si cette intervention de Fred Forest a suscité beaucoup de participations, mais on peut douter que les participations éventuelles aient été très intéressantes et que l’ensemble ait quelque cohérence. Les pédagogues le savent bien : il ne suffit pas de dire « Exprimez-vous » pour faire participer les gens. Il faut formuler une proposition plus précise pour débloquer la créativité, et donner une consigne pour la canaliser et la stimuler. Un espace vide n’est pas automatiquement un espace de créativité. Faire de l’art n’est pas laisser libre cours à l’expression de n’importe quoi. À notre avis, le rectangle blanc de Fred Forest n’apporte pas de quoi permettre au récepteur de « mordre dedans ».

e) Des récepteurs, pas une cible

Une œuvre conçue par l’artiste en fonction d’une cible, d’un type de récepteurs déterminé a priori, offre-t-elle davantage de possibilités quant à l’investissement de ces récepteurs ? Notre réponse est : non. L’art n’est pas de la communication médiatique.

L’art est une recherche de l’artiste pour capter la priméité en la matérialisant dans son œuvre. Pendant son travail, l’artiste n’est pas en rapport avec les récepteurs, il ne doit pas penser à eux, mais il est en rapport avec son œuvre : il la laisse se construire elle-même suivant ses propres règles, il la laisse évoluer sous sa guidance, sous sa protection, en poursuivant jusqu’au bout le processus déductif, avec « agapè » - dit Peirce -, c’est-à-dire l’amour évolutionnaire, l’amour du créateur pour sa création. Lorsque son travail est terminé, alors seulement, l’artiste met son œuvre en rapport avec les récepteurs :

Plutôt que de s’adresser à son public à travers son médium, le peintre au travail s’adresse à son médium et adresse son tableau terminé au spectateur (DE DUVE, 2000, p. 148).

Lorsqu’on a demandé à Maurice Sendak, l’auteur de l’album Max et les maximonstres, s’il concevait ses albums en pensant aux enfants, ses lecteurs, il a répondu ceci :

J’aime recevoir les lettres que les enfants m’écrivent, et j’aime avoir l’occasion de rencontrer un enfant qui a aimé un de mes livres. Non que j’écrive fondamentalement pour les enfants. En réalité, je fais ces livres pour moi. C’est quelque chose que je dois faire et c’est la seule chose que j’ai envie de faire. Atteindre les gosses est important, mais secondaire. D’abord, toujours, je dois atteindre et ne pas lâcher l’enfant qui est en moi [18].

On le voit dans cette citation de Sendak : l’objectif de l’artiste n’est pas de s’adresser à un public particulier, mais de capter des qualités de sentiments. « Atteindre l’enfant qui est en moi », c’est chercher à capter une priméité, une qualité profonde, qui se situe au-delà ou en-deçà des individus, qui n’est ni « subjective », ni « objective ».

5.3. L’action

De quelle façon et dans quelle mesure l’interprétation d’une œuvre est-elle susceptible de provoquer une modification des habitudes d’action du récepteur, un enrichissement de son expérience ?

Nous ne développerons pas ce point ici [19]. Nous dirons seulement ceci : une œuvre pourra toucher davantage les récepteurs et agir sur eux dans la mesure où la qualité de sentiment qui s’y trouve captée est suffisamment large et profonde pour éclairer les multiples expériences collatérales que les récepteurs apportent dans leur rencontre avec cette œuvre.

Conclusion

Une œuvre d’art est un signe iconique, dans lequel l’artiste a matérialisé une qualité de sentiment, une priméité. Cependant les signes ne parviennent jamais à matérialiser complètement la priméité, qui demeure irreprésentable. Elle ne peut être que pensée. L’œuvre d’art, étant un signe iconique, détient un pouvoir heuristique et conduit le récepteur au-delà du représentable, à un niveau de pensée iconique, c’est-à-dire une pensée sensorielle, capable de considérer une qualité totale, infinie et possible.

Pour parvenir à ce type de pensée, il faut que le récepteur s’investisse dans son interprétation de l’œuvre. Nous avons dès lors passé en revue les facteurs susceptibles de stimuler l’investissement du récepteur, en suivant les étapes du processus d’interprétation. L’œuvre doit d’abord être perçue : elle doit attirer l’attention et se faire reconnaître comme étant une œuvre d’art. Ensuite, le développement de la pensée du récepteur dépend de son état d’esprit du moment, et des possibilités de participation physique et surtout énonciative que l’œuvre lui offre. L’accès au système symbolique exploité par l’œuvre est un facteur indispensable. Il faut aussi que l’œuvre soit suffisamment complexe pour permettre plusieurs niveaux de lecture. Enfin, l’œuvre provoquera un enrichissement de la vie du récepteur dans la mesure où la qualité de sentiment qui s’y trouve captée est ressentie par le récepteur comme étant « appropriée » à son expérience collatérale. L’œuvre apporte alors au récepteur un éclairage nouveau sur son expérience.

Bibliographie

ANDERSON, D., 1987, Creativity and the Philosophy of C.S. Peirce, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers.

ARDENNE, P., 2002, Un art contextuel, Paris, Flammarion.

BOURRIAUD, N., 2009, Formes de vie. L’art moderne et l’invention de soi, Paris, Denoël.

DANTO, A., 1989, La transfiguration du banal, Paris, Seuil.

DANTO, A., 1993, L’assujettissement philosophique de l’art, Paris, Seuil.

DANTO, A., 1996, Après la fin de l’art, Paris, Seuil.

DE DUVE, Th., 2000, Voici, 100 ans d’art contemporain, Gand-Amsterdam, Ludion.

DISPY, M. & DUMORTIER, J.-L., 2010, « Variété de l’interprétation du récit fictionnel. Le point de vue didacticien », in PETITAT, A. (dir).

ECO, U., 1992, Les limites de l’interprétation, Paris, Grasset.

EVERAERT-DESMEDT, N., 1990, Le processus interprétatif. Introduction à la sémiotique de Ch.S. Peirce, Liège, Mardaga.

EVERAERT-DESMEDT, N., 2004, « La sémiotique de Ch. S. Peirce », in Signo, Site Internet de théories sémiotiques, http://www.signosemio.com/peirce/semiotique.asp

EVERAERT-DESMEDT, N., 2005, « Sens d’une œuvre et sens d’une exposition : le parcours du visiteur », in Protée, Vol. 33, n° 2.

EVERAERT-DESMEDT, N., 2006 (a), Interpréter l’art contemporain. La sémiotique peircienne appliquée aux œuvres de Magritte, Klein, Duras, Wenders, Chávez, Parant et Corillon, Bruxelles, De Boeck.

EVERAERT-DESMEDT, N., 2006 (b), « L’esthétique d’après Peirce », in Signo, Site Internet de théories sémiotiques,

http://www.signosemio.com/peirce/esthetique.asp

EVERAERT-DESMEDT, N., 2008, « Qué hace una obra de arte ? Un modelo peirceano de la creatividad artística », in http://www.unav.es/gep/EveraertUtopia.html

EVERAERT-DESMEDT, N., 2010 (a), « Les voies de l’interprétation : un rendez-vous à l’aveugle », in GAUDEZ, Fl., La culture du texte. Approches socio-anthropologiques de la construction fictionnelle, vol. 2, Paris, L’Harmattan.

EVERAERT-DESMEDT, N., 2010 (b), « Variations interprétatives d’un récit en images par des groupes d’enfants », in PETITAT, A. (dir).

GOODMAN, N. & ELGIN C., 1990, Esthétique et connaissance, Paris, Éditions de l’éclat.

MORELLET, F., « Du spectateur au spectateur ou l’art de déballer son pique-nique » in Mais comment taire mes commentaires, Paris, éd. École nationale supérieure des Beaux-Arts, 2003.

MORELLET, F., « Les citations », in

http://arts.fluctuat.net/francois-morellet/citations/3648.html (consulté le 08/03/2011).

NIÈRES-CHEVREL, I., 2009, Introduction à la littérature de jeunesse, Paris, Didier jeunesse.

PEIRCE, Ch. S., 1931-1935, 1958, Collected Papers, Vol. 1-6, Collected Papers, Vol. 7-8, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press.

PETITAT, A. (dir), 2010, La pluralité interprétative. Aspects théoriques et empiriques, Paris, L’Harmattan.

PISTOLETTO, M., 1998, L’homme noir, le côté insupportable, Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts (texte original en italien, 1970).

SCHMILCHUK, G., 2005, Helen Escobedo : Footsteps in the Sand, Mexico, CONACULTA / UNAM / TURNER.

SHUSTERMANN, R., 1994, « L’art en boîte », in Critique, n° 562.